令和5年度

○古典芸能鑑賞「落語を楽しむ会」

令和5年6月13日(火)、恒例の古典芸能鑑賞「落語を楽しむ会」を国立演芸場にて、参加者18名(夫婦含む)のもとに開催いたしました。なお、例年12月に開催していましたが、会場の国立演芸場が秋以降は閉場になることから、6月開催となりました。

番組及び出演者は、順に上方落語の笑福亭希光、発泡スチロール芸のできたくん、落語の桂小南、落語の三遊亭笑遊、コントのザ・ニュースペーパー、上方落語の笑福亭和光、太神楽曲芸の丸一小助・小時、トリは上方落語の笑福亭鶴光で、さすが名人芸だと圧倒されました。今年もバラエティーに富んだ多彩な芸を見せてもらい、楽しませていただきました。

「国立演芸場」は、文化振興のために大衆芸能の継承や振興発展を目指し、昭和54年に国立劇場の敷地内に開場され、寄席形式の公演が行われてきましたが、施設の機能強化のため国立劇場、伝統芸能情報館とあわせて建替えにより再整備されることになり、令和5年10月末をもって閉場になりました。なお、令和6年1月以降は、「紀尾井小ホール」ほかの施設を借用して、国立演芸場主催の演芸公演を実施していかれるとのことです。

演芸場の舞台正面には、「喜色是人生」の額が掲げられていました。誰が書かれたものか調べたところ、昭和天皇の侍従長であった入江相政氏の揮毫になるものだそうです。意味は、「生きる喜びが満ち溢れている人生を送らなければならない。人生のどんな時にも、希望を失うことなく力強く生きる力をつけなくてはならない。」ということだそうです。

また、緞帳は、葛飾北斎富嶽三十六景の内「凱風快晴」、通称「赤富士」が織り込まれていました。

○美しい森も創る会の活動

梅雨の晴れ間の6月29日、令和5年度1回目として坂戸市城山の下草刈りを行いました。参加者は、坂戸市環境政策課2名、入間支部会員5名、ボランティア団体1名、計8名。

城山荘前にて、作業の概要説明と準備体操を行い、現地へ移動。現地は、坂戸市と打合せにより決めたところで、城山荘から森に入り、北へ向かい、五叉路沿いに北側部分。10時過ぎからはじめ、1㍍ほど伸びた笹や雑草を刈り、途中の水分補給の休憩をいれ、12時をもって終了となりました。

なお、作業にあたり、川越農林振興センターの林業部の職員の方に、現地の下見、作業当日における注意事項などのご指導をいただき、無事終了でき、感謝しております。

今年度もこの後11月と2月の2回実施を予定しています。

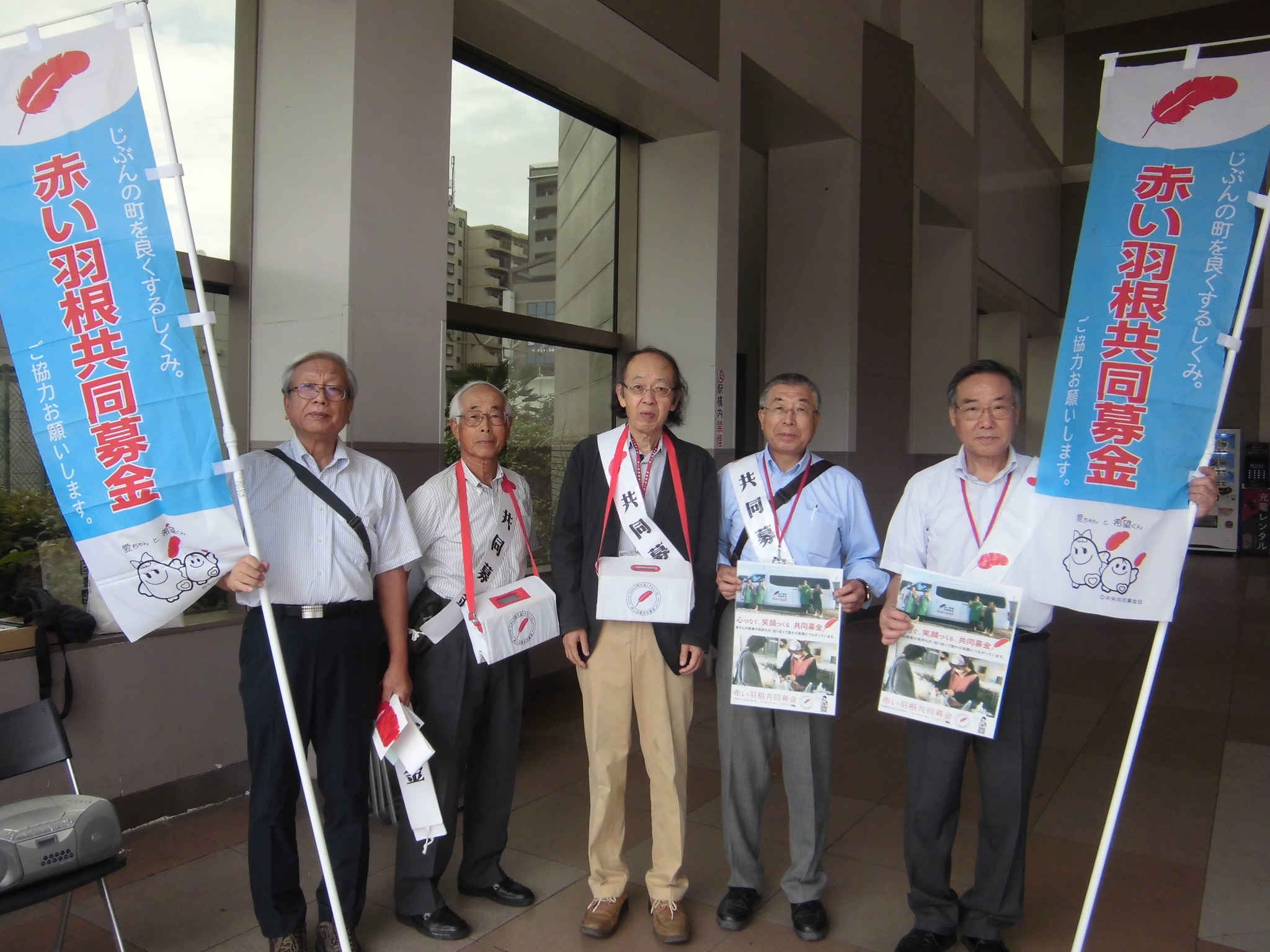

○街頭募金活動について

10月1日(日)に川越駅と飯能駅において、赤い羽根募金活動を行いました。

川越駅では、西口において、9時30分から10時30分まで会員4名の参加により実施しました。今年は日曜日で家族連れのお子様からの募金が多く見受けられました。小さなお子さんには風船とドラえもんバッチを渡して普及啓発を図りました。  飯能駅では、北口と南口の2か所に分かれて活動し10時から11時過ぎまで会員5名と埼玉県共同募金会飯能市支会2名の方と共に実施しました。

飯能駅では、北口と南口の2か所に分かれて活動し10時から11時過ぎまで会員5名と埼玉県共同募金会飯能市支会2名の方と共に実施しました。

皆様からは多くの募金をいただきまして大変感謝申し上げます。

○ふるさと再発見事業

○奥武蔵の古刹「竹寺」を訪ねて

令和5年11月28日(火)に支部の恒例行事である「ふるさと再発見事業」を開催いたしました。今年度はマイクロバスを利用して飯能市の山の上にあります『竹寺』を訪ねて参拝し、紅葉を愛でながら散策をして、食事をするというものであります。参加者は18名で、山の上でしたが、この時期としては暖かく、快晴でハイキング日和でした。赤や黄の紅葉の山内を散策し、その後、竹寺名物の精進料理を、住職からの説明の後、外の景色を眺めながら堪能し、楽しい時間を過ごしました。

『竹寺』は、千年以上の歴史をもつ東日本唯一の神仏習合のお寺で、本尊は「牛頭天王(ごずてんのう)」、本地仏に「薬師如来」を祀っています。境内の観音堂には聖観世音が祀られており、武蔵野観音の三十三番結願時ともなっています。

また、災厄除けとしての「蘇民将来(そみんしょうらい)」の護符や御朱印帳は住職の手書きで好評とのことです。

○宅地建物取引士資格試験などの実施について

宅建試験については、2会場で実施しましたが、今年はこのうち1会場について、比企支部と一緒に実施し滞りなく終了しました。

この他、ゴルフ教室、そば打ち教室、ニューイヤーコンサートでの音楽鑑賞、テーマを毎年決めてのセミナー開催などで会員相互の交流を行っています。